振袖の長襦袢とは?選び方や着付け方法などを解説

振袖を着るときには『長襦袢(ながじゅばん)』が必要です。この記事では長襦袢を着る意味と役割、サイズの選び方を詳しくまとめました。

肌襦袢・半襦袢との違いと、長襦袢を着付けるために必要なアイテムも紹介します。

成人式振袖や卒業式袴のレンタル・販売を手がけるキモノショップ『和風館ICHI』のレンタルセットには、着付けに必要な小物が一式含まれます。

今回深掘りする長襦袢ももちろん同梱!準備不足や買い忘れの心配なく着付け当日を迎えていただけるので安心です。

誰ともかぶらない「自分なりの“おしゃれ”が叶う」振袖をお探しなら、ぜひ当店の振袖ラインナップをご覧ください。オンラインショップのほか、京都・東京の店舗でもお客さまのご来店をお待ちしております♪

いま流行りの振袖が見つかる!おしゃれ女子必見の振袖をお探しなら『和風館ICHI』へ

振袖の着付けにはなにが必要?『和風館ICHI』の振袖一式レンタルセット内容はこちら

振袖の長襦袢とは?どんな意味があるの?

長襦袢は振袖の下に着るため、外からはほとんど見えません。それではなぜ着る必要があるのでしょうか?

まずは長襦袢を着る意味とその役割を解説します。

長襦袢とは?

振袖をはじめとした着物の下に長襦袢を着る1つ目の意味は「汗や皮脂汚れから着物を守ること」です。

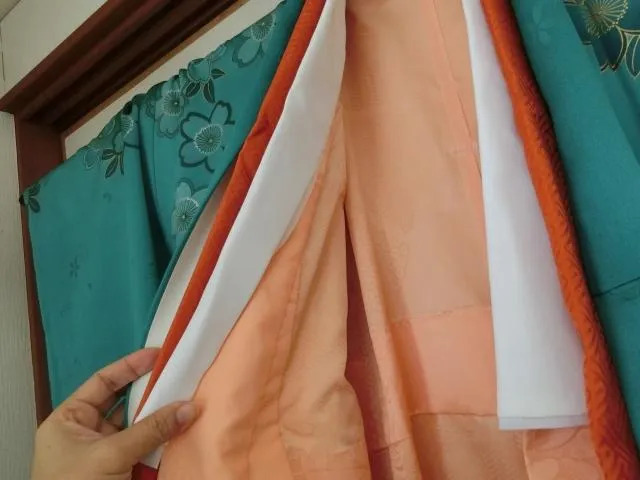

着物を着た女性の首元をよく見ると、襟が何重にも重なっているのが分かります。このうちの一番下、肌に触れている部分の襟は長襦袢の襟です(正確には長襦袢につけた『半襟』。詳しくは後述します)。

首まわりは汗をかきやすかったり、ファンデーションがつきやすかったりと汚れてしまう可能性が高め。長襦袢はこれらの汚れを受け止め、着物の美しさを守る役割を持っているのです。

2つ目の意味は「着物の着崩れを防ぐこと」。長襦袢は、いわば“着物を着るための土台をつくるため”に着るものです。振袖の着崩れを避けたいなら、なにより「長襦袢をきちんと着付けすること」を重視しましょう。

長襦袢はなくても大丈夫?

長襦袢にはふたつの大切な役割があるため、着付けには絶対に必要です。着物の着付けには多くの小物が必要になるため「ひとつくらいなくても平気じゃないの?」と思うかもしれませんが、すべての小物は役割を持っています。

長襦袢を着ずに振袖を着付けすれば、大切なハレの日の行事の最中に振袖が着崩れてしまうかもしれません。お気に入りの振袖の着用後、襟に汚れが見つかってしまうことも…。

せっかくの記念日に苦い思い出を残さないためにも、長襦袢は必ず用意してくださいね。

振袖の長襦袢と半襦袢・肌襦袢の違いと特徴

長襦袢と混同されやすいアイテムが肌襦袢、半襦袢です。続いては長襦袢、半襦袢と肌襦袢の違いと、着用する意味・役割を解説します。

肌襦袢とは?

肌襦袢は、長襦袢のさらに下に着る肌着のこと。着付けの順序で説明すると素肌の上にまず肌襦袢を着て、その上に長襦袢、そして振袖を羽織る流れになります。

肌襦袢は肌触りのよい生地で作られており、着物を着る際の着心地がよくなる効果も。また長襦袢と同じく着物を汗や皮脂汚れから守るほか、寒い季節の保温性を高める役割も担っています。

半襦袢とは?

半襦袢は、長襦袢と肌襦袢それぞれの役割を兼ね備える肌着です。着物を汚れから守りつつ、襟の少し覗かせることによりおしゃれ度を上げる効果があるほか、一番のメリットは“着付けの手順を減らせる”こと。

半襦袢は1枚着るだけで肌襦袢と長襦袢を着るのと同じ効果が得られるため、もっと手軽に振袖を着たいときに取り入れたいアイテムです。

振袖の長襦袢のサイズの選び方

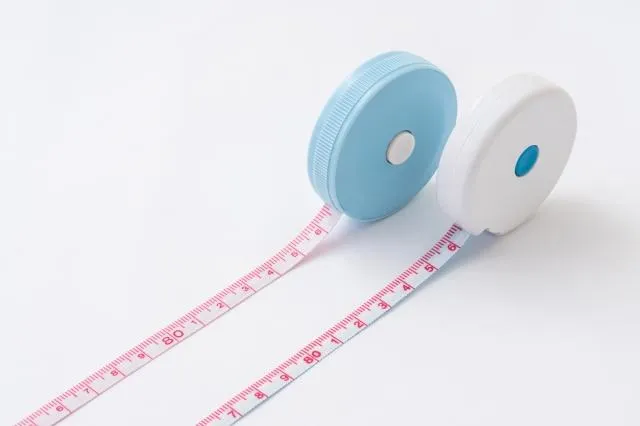

振袖の下に着る長襦袢を選ぶ際には、サイズをきちんと測ること!サイズが合わない長襦袢を着ると、振袖の袖口や身八つ口(脇の部分に開いた穴のこと)から長襦袢の一部がはみ出る原因になります。

ここでは体に合う長襦袢のサイズの選び方と、採寸の方法をまとめました。

長襦袢の丈は『身長×0.8』を基準に選ぶ!

長襦袢の身丈(肩から裾までの長さ)は、身長の8割程度がちょうどよいといわれています。

身長150cmの方なら身丈120cm前後、身長160cmなら身丈128cm前後が体に合う長襦袢の身丈の目安です。

長襦袢のサイズを決める振袖の寸法の測り方

手持ちの振袖の寸法を測り、ぴったりサイズの長襦袢を決める方法もあります。採寸するのは以下の5ヵ所です。

・袖丈(袖の上から下までの長さ)

・袖幅

・肩幅

・前幅(着物前面の裾の幅)

・後幅(着物後面の裾の幅)

すでに振袖を持っているなら寸法を計測の上、長襦袢の最適なサイズを呉服店や着物ショップに問い合わせてみるのもおすすめです。

振袖と長襦袢の袖丈が合わない時の応急処置方法を伝授!

もしも振袖と長襦袢のサイズが合わなかったら、新たに買い直すしか方法はないのでしょうか?

答えは、いいえ。長襦袢の袖丈は家庭にあるもので簡単にお直しができるんです。

長襦袢の袖丈が長く、振袖の振り(袖の垂れ下がった部分)の中でもたつくときは、長襦袢の袖を途中で折って安全ピンで留めましょう。

長襦袢の袖丈が短く、振袖の袖口からはみ出るときは、長襦袢と振袖の袖同士をぴったり合わせて安全ピンで留めます。

いずれの場合も時間があれば縫ってもかまいません。ただし振袖もしくは長襦袢がレンタル品の場合は、縫ってもよいか事前にレンタルショップに確認してくださいね。

振袖の長襦袢を着る為に必要なもの

続いて長襦袢を着る際に必要なものをまとめました。前述した肌襦袢以外にもいくつか小物がありますので、それぞれの役割もあわせて解説します。

肌襦袢

地肌の上に着る和装用の肌着です。上下が一体になったワンピースタイプと、上半身だけのタイプがあります。

上半身のみの肌襦袢を着る場合は、『裾よけ』と呼ばれる下半身用の肌着もあわせて着用しましょう。裾よけは巻きスカートのような形状で、腰にくるりと巻いてから両端についた紐を結んで固定します。

補正アイテム

振袖を美しく着こなすためには、体の凹凸をなるべく減らすことが重要です。専用の補正パッドも販売されていますが、ご家庭にあるタオルで代用してもOK。胸の下や腰の上に添えて使います。

襟芯

長襦袢の襟に差し、襟の形を整えるためのアイテムです。襟がよれたりシワが入ったりするのを防ぐ効果があるため、忘れずに使いましょう。

腰紐

長襦袢を固定するための紐で、結んで使います。そのほか補正アイテムや振袖の固定にも使用するため、4~5本程度用意しておくと安心です。

伊達締め

腰紐の上から結び、より強く固定するためのアイテムです。締め付けが苦しい場合はゴム製で伸縮性がある『マジックベルト』で代用してもかまいません。

振袖の長襦袢で楽しみたい半襟

半襟とは、長襦袢の衿に重ねて装着する『付け襟』です。長襦袢そのものの襟が汚れるのを防ぐためにつける布で、長さは約1m、幅は15cmほど。

続いては長襦袢に半襟をつける方法と手順、TPOに合わせた半襟の選び方を解説します。

半襟のつけ方

半襟は長襦袢に縫い付けて使用するのが一般的です。

「裁縫に自信がない…」という場合は両面テープでつける方法もありますが、縫いつける方法と比べると固定力は劣ります。

ちなみに和風館ICHIの振袖レンタルセットに含まれる長襦袢は、半襟をつけた状態でお届けします♪華やかな場に合う刺繍付きの半襟がついていますので、そのままご着用くださいませ。

振袖の着付けにはなにが必要?『和風館ICHI』の振袖一式レンタルセット内容はこちら

半襟で変わる印象を楽しむ

半襟の色柄にはさまざまな種類があります。定番の白は、幅広い着こなしに合わせられる汎用性の高い半襟です。

特にフォーマルな場では白い生地に白の地模様か、白糸もしくは金糸の刺繍が施された半襟をつけるのがマナー。よって、半襟の色選びに迷ったときは白を選べば間違いありません。

振袖に合わせる半襟にマナーはありませんので、気に入った色柄のものを選んでOKです♪

白地+金刺繍の半襟で正統派な着こなしをするもよし、大胆な柄の半襟でレトロモダンな雰囲気にまとめるもよし。

近年はレースやフリルがあしらわれた個性的な半襟も登場していますので、自分にしかできないコーディネイトを楽しんでみてはいかがでしょうか?

振袖の長襦袢の着付け方は?

続いては長襦袢を着付ける手順をまとめました!肌襦袢の着付けと補正が済んだあとの手順から解説しますので、参考にしてくださいね。

1.襟芯を通す

長襦袢の衿と半襟の間に襟芯を通します。シワやよれがなく、襟がピンと張るように整えながら入れましょう。

2.長襦袢を羽織る

長襦袢に袖を通したら、背中心(背中側の中心を通る縫い目のこと)を合わせます。左右の襟をそれぞれの手で持って先端を合わせれば、背中心もちょうど背中の真ん中に沿っているはずです。

3.衣紋(えもん)を抜く

衣紋とは、首の後ろに作る隙間のこと。襟先をそろえて片手で持ち、もう片方の手で背中側の生地を少し下へ引っ張ります。

首の後ろと長襦袢の襟と間に、こぶしが入る程度の隙間ができればOKです。

4.襟を重ねる

右側の襟が下、左側の襟が上に重なるように合わせます。この襟の合わせ方は右前(みぎまえ)と呼び、振袖にかぎらずどのような着物であっても襟はこの順序で重ねることを覚えておきましょう。

襟が反対になる左前(ひだりまえ)は故人が着る『死に装束』の着せ方ですので、間違えないよう注意してくださいね。

5.腰紐を結ぶ

胸の下あたりで腰紐を結びます。背中側で交差させ、体の前で結びましょう。結び目は左右どちらかに寄せること。また、腰紐は常に引っ張りながら締めるのがポイントです。結び終わったら長襦袢全体のシワやよれを整えます。

6.伊達締めを結ぶ

最後に腰紐の上から伊達締めを結びます。腰紐と同じく前から後ろへ一周させ、体の前で結んだら完成です。

振袖の長襦袢のお手入れ方法は?

大切な振袖を汗や皮脂汚れから守ってくれる長襦袢。それでは、長襦袢そのものについた汚れはどのように落とせばよいのでしょうか?

続いては長襦袢を美しく長持ちさせるためのお手入れについて解説します。

1.半襟をはずして洗う

長襦袢を着終わったらまずは半襟をはずし、クリーニングに出します。ご家庭でも洗える素材なら手洗いや洗濯機で洗ってもかまいませんが、丁寧にお手入れしたいならクリーニングがおすすめです。

ご家庭で洗う場合は、必ず洗濯表示を確認するのをお忘れなく!

2.たたんで収納する

洗い終わったら長襦袢は、たたんでから『たとう紙』に包み、収納しましょう。たとう紙は吸湿性に優れ、長襦袢に余分な湿気から守ってくれます。

収納する際には防虫剤を一緒に入れて虫食いの被害に遭わないようにし、できるだけ通気性のよい場所に保管しましょう。

3.定期的に虫干しをする

たとう紙に包んで保管しているからといって、長襦袢を何年もしまったまま放置しておいてはいけません。少なくとも年に2回、秋と冬の晴れの日に虫干しをしてください。

広げた長襦袢をハンガーにかけたら風通しのよい日陰に干して半日程度乾かし、また同じようにたとう紙に包んで片付けましょう。

和風館ICHIのレンタル振袖はクリーニング不要でご返却いただけます♪着終わったら振袖や長襦袢、そのほか小物一式はそのまま当店へ。

クリーニングや定期的なお手入れが一切不要なのも、振袖レンタルの大きなメリットです。

いま流行りの振袖が見つかる!おしゃれ女子必見の振袖をお探しなら『和風館ICHI』へ

長襦袢のたたみ方は?

和服をたたむ…と聞くと、少し難しそうに聞こえるかもしれません。長襦袢のたたみ方はそこまで難しくありませんので、以下の手順に沿って一度チャレンジしてみてくださいね。

1.長襦袢を床に置き、向かって左に袖、右に裾がくるように広げる。

2.両脇の縫い目に沿って胴の部分をまっすぐたたみながら、右襟が下・左襟が上になるように重ねる。(※長襦袢が横向きの『T』に似た形になればOK!)

2.長襦袢の中心に合わせるように手前半分をたたむ。シワを伸ばしてから袖を手前に半分ほど折り返す。

3.続けて、奥半分を長襦袢の中心に合わせるようにたたみ、2と同じく袖を折り返す。

4.裾を持ち上げ、半分に折りたたんだら完成。

長襦袢の相場は?

長襦袢が欲しいときは、購入かレンタルのいずれかの方法で入手することになるでしょう。ところで長襦袢の価格相場はどれくらいかご存じですか?

長襦袢の購入・レンタルそれぞれにかかる平均的な金額をまとめました。

購入する場合

長襦袢の販売価格は素材によりピンキリです。ポリエステルなどの化学繊維で作られた長襦袢なら4,000~5,000円程度からありますが、正絹でできた上質なものなら20,000~30,000円以上になることも。

寸法を測って一から仕立ててもらう場合は、50,000円以上になることも珍しくありません。

レンタルする場合

長襦袢を単体でレンタルする料金は、だいたい5,000~7,000円が相場です。半襟がついた状態で借りられるのか、自分でつける必要があるかはきちんと確認しておきましょう。

レンタルショップによっては、振袖と一緒に着付けに必要な小物を一式借りられるケースも。

これなら振袖に合う長襦袢を借りられますので、サイズを測ったり色柄で悩んだりする手間を省くことができます。

まとめ|長襦袢は振袖着付けの重要な土台!サイズや色柄もこだわって選んで♪

振袖の下に着る長襦袢は、振袖の汚れ防止・着崩れ防止という重要な役割を担っています。着物の着付けには必須のアイテムなので、忘れずに準備しましょう。

名称が似ている肌襦袢と混同されやすいですが、それぞれ着る目的や役割が異なるため覚えておきましょう。

肌着として半襦袢を選ぶ場合、長襦袢と半襦袢は不要です。

長襦袢の着付けに必要なものは、肌襦袢にタオルなどの補正アイテム、襟芯、腰紐、伊達締めの計5つ。

長襦袢に半襟がついていないなら別途用意し、自分で縫いつけましょう。半襟は白が定番で使いやすいので、1本持っておいて損はありません。

長襦袢を長持ちさせるためのお手入れと保管するポイントは、以下3点です。

・着終わったらクリーニングに出すこと

・保管の際には、たとう紙に包んでから収納すること

・定期的に虫干しすること

年に2~3回の虫干しはやや面倒に感じるかもしれませんが、大切な長襦袢をキレイに保つために欠かさないでくださいね。

振袖や長襦袢を含む各種小物のお手入れ、保管の手間を省きたいなら、振袖のレンタルがおすすめです♪

和風館ICHIのレンタル振袖には、長襦袢を含めた小物を一式同梱。振袖は25種類、帯は20種類、小物は8色から自由な組み合わせでお選びいただけます。

振袖とセットの長襦袢なら「サイズが合わない!」といった心配もなし。着付け当日になって「長襦袢を用意し忘れた!」というトラブルも起こりません。

とびっきりの衣装を着て成人式の思い出を残したいなら、ぜひ当店の振袖ラインナップをご覧ください。あなたを輝かせる1着が必ず見つかることでしょう!